中医药学的起源与发展

随着人类回归大自然愿望的增强,以及崇尚天然药物和传统疗法的兴起,中医药的发展方兴未艾,并已传播到世界120多个国家和地区,受到各国人民的广泛欢迎。

为了更好地理解传统中医药学,我们有必要了解中医药学的起源和发展过程。

1.督脉之图 2.扁鹊

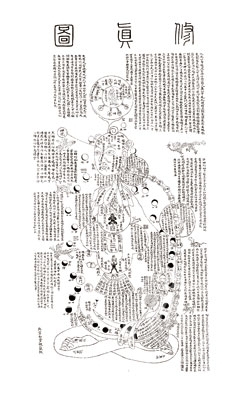

经络图

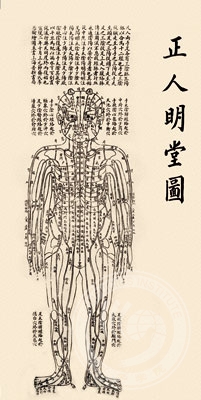

经络图

大约在公元10万年以前,中国猿人逐渐发展到了“古人”阶段。而从五千年前起,中国黄河、长江流域的氏族部落,先后从母系氏族进入到了父系氏族公社时期。

俗话说“自有人类以来,就有医疗的活动”。古代流传下来的各种医疗方法都是来自中国各族人民长期生活实践的总结。

《山海经》在战国时期成书,保存了一部分以前历代积累下来的知识,我们从中能够了解到春秋时代医疗、用药的情况。

春秋战国时期,有一个名医叫“扁鹊”,姬姓,秦氏,名缓,字越人。由于他的医术高超,被认为是神医,所以当时的人们借用了上古神话的黄帝时期的神医“扁鹊”的名号来称呼他。扁鹊年少时学医于长桑君,尽传其医术禁方,擅长各科,名闻天下。秦太医李醯术不如扁鹊而嫉之,乃使人刺杀之。扁鹊奠定了中医学的切脉诊断方法,开启了中医学的先河。据《史记》载,魏文侯曾问扁鹊说:“你们三兄弟中谁最擅长当医生?”扁鹊回答说:“长兄医术最好,中兄次之,自己最差。”文侯说:“可以说出来听一听吗?”扁鹊说:“长兄治病,是治于病情未发作之前,由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去,中兄治病,是治于病情初期之时,一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及于乡里。而我是治于病情严重之时,在经脉上穿针来放血,在皮肤上敷药,所以都以为我的医术最高明,名气因此响遍天下。”这就是为后人所津津乐道的扁鹊三兄弟的故事。

先秦至西汉时期,出现了中国第一部医书《黄帝内经》,这是中国医学现存最早最完备的一部经典文献,它标志着当时中国医学已发展到较高水平,有若干原则性内容到现在仍旧适用,如阴阳学说、五行学说、经络学说、整体观念等。该经典不但确立了中医学的方法论,还把中医学的立足点建立在对天地人大系统的分析的基础上,所谓“夫五运阴阳者,天地之道也。”、“天地者,阴阳之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。”它已经阐明了中医学的方法论和基础理论。《黄帝内经》在中国医学史上具有崇高的地位。

从西周开始人们就已经懂得许多药物知识,直到战国时代已经有八百年的历史,随着积累的不断增加,从而产生了战国时期第一部药物学专著——《神农本草经》。该书记载的药物有365种,其中多数药物经过现代科学研究和长期临床实践证明,其书中所记载的药效大多是正确的。书中还简要而详备地记述了中药学的基本理论,如四气五味、有毒无毒、配伍法度、服药方法及丸、散、膏、酒等多种剂型,它为中药学的发展奠定了初步基础。

两汉、南北朝直到唐代,医药学有了较大的发展,各地使用的药物已达数千种。由于唐代政权统一,版图辽阔,经济发达,同海外的经济、文化交流更加频繁,相对地从海外输入的药材品也有所增加,进一步丰富了中国药学宝库。唐显庆四年(公元659年)国家颁行了《新修本草》(又称《唐本草》),开创了世界药学著作的先例,是最早的一部药典,比起公元1546年出版的欧洲纽伦堡药典来,《唐本草》要早出800余年,对世界药学做出了突出贡献。

东汉末年,南阳张仲景博览群书,总结了先秦、西汉以来的临证医学经验,写成了我国第一部由理论到实践的医学名著——《伤寒杂病论》,奠定了“辩证论治”的中医临床学基本原则。张仲景年少时师从同乡张伯祖,汉灵帝时曾举孝廉,任长沙太守,因此又有“张长沙”之称。东汉建安年间,疫病流行,死者甚众,张氏宗族死者就有三分之二,而死于伤寒的竟占十分之七。面对这种情况,张仲景毅然辞官业医,“勤奋苦训,博采众方”,对伤寒病的起因和治疗方法进行了系统的研究,全面总结了汉代以前的医学精华,并结合自己的医疗实践,著成中国第一部临床医学专著《伤寒杂病论》。

东汉末年,杰出医学家华佗是中国最早的外科专家。他的伟大贡献是发明了麻醉药——“麻沸散”,并成功地进行了开腹手术。华佗自幼笃志学医,并无入室名医,而是潜心自学前世医籍,精研岐黄,兼通舒经达变,融会贯通,遂成一代名医。华佗为关羽刮骨疗毒的故事,不仅十分形象生动地褒扬了关羽的惊人毅力,也说明了华佗外科医术的高明。华佗与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。

《颅囟经》是唐宋之际出现的中国现存最早的儿科专著,共2卷。上卷主要论述小儿脉法、病症、治疗以及小儿疾病的特殊诊断和鉴别方法等;下卷主要论述火丹(丹毒)15候,治疗多以秘方,计16证19方。(唐)昝殷著《经效产宝》是中国第一部产科专著,该书对妊娠、难产、产后常见病的诊断和治疗以及血晕的急救法均作了简要论述。唐代蔺道人所著的《仙受理伤续断秘方》是中国现存最早的一部很有科学价值的伤科专著,主要叙述了关于骨折的处理步骤与治疗方法。

正人名堂图

公元1279年蒙古灭宋建立了元朝。元代的统治者带有很大的掠夺性和破坏性,而且由于蒙古贵族的经济文化远远落后于宋代,他们只能把原有落后的奴隶社会的生产方式强加于各族人民,致使已经发展起来的封建经济遭到了严重破坏。(元)忽思慧所著《饮膳正要》是现存的中国第一部完整的食疗专著。(元)危亦林所著《世医得效方》是中国第一部骨科专著。

金元时期,医学产生了四大门派,史称“金元四大家”,即刘完素创建寒凉派,张从正创建攻下派,李东垣创建补土派,朱震亨创建滋阴派。

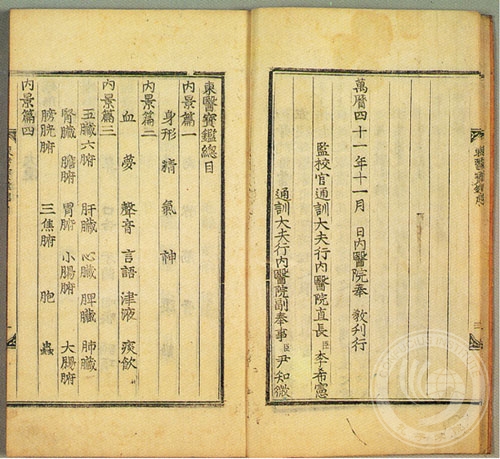

(明)李时珍著《本草纲目》。历时30年,载药1892种,把药物分成十六部,这种分类方法眉目分明。李时珍字东壁,晚年自号濒湖山人,湖北人,明代著名医药学家。李时珍自幼随父学医,父亲李言闻是当时的名医,曾任太医院例目。当时,民间医生地位低下,生活艰苦,其父不愿李时珍再学医药。但是,李时珍自幼热爱医学,并不热衷于科举,其后曾三次赴武昌应试,均不第,故决心弃儒学医,钻研医学。李时珍38岁时,因治好了富顺王朱厚焜儿子的病而医名大显,被武昌的楚王朱英裢聘为“祠奉正”,兼管良医所事务。明嘉靖三十五年李时珍又被推荐到太医院工作。关于李时珍在太医院工作的这一段经历,史学界有诸多争论,但是,有一点是可以肯定的,就是在太医院工作时他有条件经常出入于太医院的药房及药库,鉴别各地的药材,搜集了大量的资料,同时还有机会饱览了王府和皇家珍藏的丰富典籍,开阔了视野,丰富了知识。《本草纲目》出版后不久即传到国外,被翻译成多种语言,该书在世界科学史上有一定的地位。同一时期,蒙医、藏医受到中医的影响。在朝鲜东医学也得到了很大的发展,例如许浚撰写了《东医宝鉴》。

自清朝末年,中国受西方列强侵略,国运衰弱。同时现代医学大量涌入,使中医的发展受到了严重冲击。中国出现了许多人士主张医学现代化,中医学面临了巨大的挑战。同属中医学体系的日本的汉方医学、韩国的韩医学也是如此。

明清时期,临证医学最大成就,就是对传染病的认识、治疗与预防,发展了中医学新的临床学科——温病学。温病是多种热性病的总称。清代著名的温病学家有叶天士(著《温热论》)、薛生白(著《温湿条辩》)、吴鞠通(著《温病条辩》)、王孟英(著《温热经纬》)等。

近代有学者主张中西医结合,出现了汇通学派,代表人物有张锡钝(著《医学衷中参西录》)等。

在文革时期,中医作为“古为今用”的医学实例得到了国家政策上的支持而得以发展。

2003年“非典”以来,经方医学开始有了复苏迹象。

近年来,中国政府十分重视中医药事业的发展,据中国报告大厅发布的数据显示,2015年,中国中医医疗机构46494个,中医类医院3966个,中医类门诊部1640个,中医类诊所40888个。截至2015年全国中医执业医师、执业中药师35万余人,基本形成了完备的医疗、教学、科研体系,对于防病治病,提高广大人民群众的健康水平发挥了十分重要的作用。

东医宝鉴

中医典籍“浩如烟海,汗牛充栋”,目前,世界各国都十分重视对中草药的研究和临床应用,普遍认为中药是“绿色药品”,具有毒副作用少等优点。